こんにちは^^

先日、愛媛県でサロンをされている生徒様が、知識と技術をより深める為に吸い玉アップグレード講座を受講しにお越しくださいました♪

すでにサロンのお客様から吸い玉は人気で、とても頼りになるメニューになっておられました☺️

実際に様々なお客様と出会って経験していくと

「この場合どうすればいい?」

という疑問が増えていき知識をさらに深めたくなり大阪校へ【吸い玉をアップグレード】しに✨

今回は

・五十肩

・腰痛

・膝

・ぎっくり腰

・坐骨神経痛

・股関節痛

・成長痛

・足のむくみ

に対する吸い玉でのアプローチ場所を【理論、原因、施術しない方がいい場合】などなど、様々な角度からのお話をさせていただきました✨

施術をするうえで、判断ってとても大切になります!

正しく判断するには知識が重要になります!

吸い玉はその人の体質によって吸圧を調整する技術も必要になります🌟

それをどう判断するのかもお伝えしています😊

朝〜夕方まで、みっちり知識と技術を伝授させていただき、最後は島田校長による吸い玉を受けていただきスッキリした表情で愛媛に帰られていきました♪

愛媛名物の美味しいお土産もありがとうございました🫶

👠=======================

TEL/FAX 06-6632-6662

E-mail shimada@ots-pro.com

Instagram https://www.instagram.com/orienttherapyschool/

=======================🌟

スタッフ古賀

10/6(月)ファイヤーカッピングセミナーの開催でした🔥

既にもう吸玉はされている生徒様で、早速実践からスタートです‼️

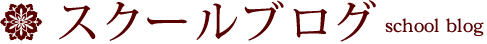

まずは体表解剖から💡

施術を行う上で、骨に当たってしまうと圧倒的に受け感が落ちてしまいます🫨

また施術は筋肉の繊維の走行に合わせて行うため

筋と起始停止、繊維の方向をしっかりと理解した上で行う事が大切です😉

特に当たりやすく注意が必要な骨の位置や、他の部位より痛みを感じやすい部分などを説明していきます😉

そしてデモンストレーション

生徒様にも体感していただき実際に施術へと入って行きました☺️

普段の施術の時に出てくる我慢や困っていること、実際生徒座のお店にご来店されるお客様に施術しやすい方法など

疑問に感じることは随時ひとつずつ解決していきそれに合わせた施術、今ある悩みは全て解消して実践出来るよう先生からも全力でアドバイス🔥

また今持っておられる道具を想定して、普段の配置よりより沢山のカップを使っての施術を行いました💡

沖縄から来ていただいた生徒様のところには

体の大きな米軍の方もご来店いただくようで

そんな方にもオススメの施術という事で

普段当校でのカッピングは【カッピング→スライドカッピング】の順でしたが

あえて先にスライドで流した後、そのオイルを利用してカッピングを配置した後、少しズラしてまた別の場所をそのまま吸引できるという新しい技が生まれました✨

特にファイヤーカッピングの場合、ブラカップやガラスカップと違い空気を抜く先端の部分がついていない為握って動かしやすいんです😊

実証タイプが多いと思われるお客様へのカップの外し方は最高に良い音が鳴るので、是非気持ちいい音を奏でて下さい😁💪

背部、下肢、お悩みの多い肩や三角筋の辺りなど、より現場を意識した実践的な施術を詰め込んだ1日✨

短い時間でしたが、生徒様からも沢山ご質問いただき充実のレッスンとなりました😊🙌

まだまだ火を使った抜罐を行っておられる所も少ないと思います💡

そして初めての一発目から上手過ぎてセンス抜群でしたが

持ち帰った後の計画も既にたてておられたので、これからの沖縄でのご活躍を楽しみにしております😆✨

また何かご質問や、やっているうちにわからないことが有ればいつでもご連絡下さい😊

ご家族様からのお喜びの声もありがとうございました☺️

😺=======================

TEL/FAX 06-6632-6662

E-mail shimada@ots-pro.com

Instagram https://www.instagram.com/orienttherapyschool/

=======================🌼

スタッフ奥田

本日開催の講座は美顔•吸玉スライドカッピングです♪

なんと、アメリカからご参加の生徒様がいらっしゃいました!!

カッピングは海外でも大人気。

有名なスポーツ選手も背中に丸い痕が残っていたりしますよね♪

そんなカッピングで美顔になれちゃうんです!

スライドカッピングはなんとお顔にも施術出来てしまうんです。(顔に丸い痕は付きませんのでご安心を!)

お顔にはたくさんの筋肉がありますので午前は座学で解剖学をしっかり学んで頂き、午後から筋肉、ツボ、経絡をとらえたお顔へのマッサージとスライドカッピングを使用した施術となっております。

ただのフェイシャルエステとは違うなんともいえない気持ちよさ、、ぜひ体験して頂きたいです。

本日は島田校長のデモンストレーションに始まり、生徒様2人から施術を受けさせて頂きまして、、私のお顔はかなりリフトアップしております!!!

気になる方はオリエントセラピースクールのInstagramも見てみてくださいね♪

尚、こちらの講座は吸玉スライドカッピングを受けられた方のみ受講可能な美顔に特化したスキルアップ講座です!

吸玉にプラスしてお顔への施術メニューもあれば、他のサロンとの差別化も間違いなしです♪ぜひお申込みお待ちしております!

😺=======================

TEL/FAX 06-6632-6662

E-mail shimada@ots-pro.com

Instagram https://www.instagram.com/orienttherapyschool/

=======================🌼

スタッフ坪井

こんにちは!

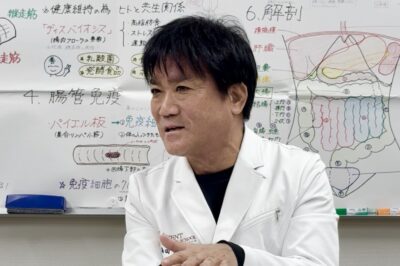

本日の東京校開催セミナーは、Instagramでお馴染みの体表解剖です♪

実際の人間の身体に骨格と筋肉をスラスラ描く島田校長を見て講座のお申し込みをして下さった方も多いのでは!?

そんなインパクト大な技術を学べるのはおそらく日本中どこを探してもオリエントセラピースクールだけだと思います^ ^

本日は1名の生徒様と島田校長のマンツーマン(アシスタントもいるので2対1ですね!!)での開催となりました。

筋肉をよく勉強されている方で、感動してしまいました!

やはり、身体を触るのに実際の骨や筋肉がどこにどう付いているかを知っているかは大切です。

お客様の立場としても、分かってる人に身体を任せたいですよね!!

教科書では平面でしか書かれていない筋肉を実際に身体に描いてみると『こんな所からこの筋肉が見えるのか!』『この向きで筋肉がついてたら、こう動くよね!納得!!』など、新しい発見が沢山ありました^ ^

単に絵を描く講座ではなく、解剖学をより深く学ぶ楽しさも感じられる講座となっております。

普段からセラピスト講師をされている方も多数受講して頂いております^ ^

絵の得意不得意は関係ありませんので、気になった方はぜひお問い合わせ下さい!お待ちしております♪

😺=======================

TEL/FAX 06-6632-6662

E-mail shimada@ots-pro.com

Instagram https://www.instagram.com/orienttherapyschool/

=======================🌼

スタッフ坪井

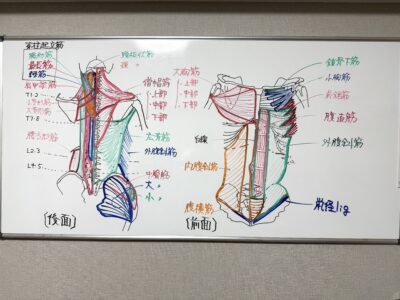

腸もみサロンをされている生徒様に岡山県よりお越しいただきました😊

・いろんな先生の考え方を学ぶけどどれが正しいのか分からなくなってきた

・改めてしっかりとした知識を身につけたい

・理論を知ることできちんとお客様への説明が出来るようになりたい

・迷いなく発信できるようになりたい

など、当校に学びに来て下さった理由を聞いているとセラピストとして共感出来る事が沢山ありました🥺

生徒様の知りたい事、また来られるお客様の悩みに応じて出来る手技や理論を中心に、知りたい事をなるべく沢山、知識、実技共に持ち帰っていただきたいと先生の熱い授業が始まります🔥

・冷え

・頭痛

・ダイエット

など、お客様のお悩みは様々なようですがひとつずつその理論を💡

まず冷える原因は何か?

本当に体を暖めるというのはどういうことか?

電気毛布とかはどうなんでしょうか?

という質問にも、しっかりと医学的根拠をもって熱が作られる仕組みや運ばれるしくみと共に学びました😊

また一言に頭痛と言っても沢山の種類、原因があります。

その種類や原因、対処法、やらない方がいいこと、やった方がいいこと、また痛みの起きるメカニズムなどを詳しくお伝えさせていただきました💡

お客様の自己申告の片頭痛は実は片頭痛では無い可能性もあるんです💡

ここで大事なのが知識。

こちらが知識を持って質問上手になれば

それが施術を行なっていいものか、

よく無いものかというのも

今より判断する材料が増えるんじゃ無いかなと思います😉

施術することで逆に不調を導く事もあるので

どんな時にやる方がよく、どんな時にやらない方がいいか

判断できるように知識を伝授していただきました😇

疲れやすい、食べれないなど

それが何からきてるか

原因が分からないお悩みも

どんな事が考えられるか

西洋医学的観点、東洋医学的観点どちらからも考えられることを一緒に学んで行きます💡

またこちらも、セラピストさんならお客様に聞かれる事も多いのでは無いかという「通う頻度」に関してのご質問💡

もちろん通う回数が多ければ多いほど良いのは良いが、それが負担になって離れてしまうよりお客様が続けられる頻度がいいよという事でした😉

しかし月に一度来るより週に一度来てもらう方が改善していくのでは無いのか?

というご質問に対して

週に一度来れば必ず良くなるという保証もないという事です💡

潔良い解答になるほどでした👀

今回、偏頭痛の方は

どんな食べ物が多いとこんな症状が出やすいよ

こんな食べ物がいいとされているよ

周期をつけてみて狙いを定めて来ると予防に使えるよ

など、私生活でのアドバイスも沢山あったので、通う頻度の少ないお客様にもまた違った形で、施術だけでなく力になれる事が増えるんじゃなかなと思います😊

腸に関係するツボは背部にもあるので、本日の実技は腹部に加えてまずは背部からスタートしました💡

背中には内臓に直結するツボが沢山あります😉

そして背中もお腹も施術してもらえると満足感もグッと上がります😊

背部・腹部共に、体表解剖の実演、経絡経穴、そして腹部には内臓も描いて解説していきます💡

横行結腸は少し下垂していて

下行結腸は思ったより外側を通るということで

本で見る平面の写真と実物、また違い

驚いておられましたが

出来るだけ正しくアプローチ出来るよう

正確な場所を可視化していただきました☺️

衣服の上からのドライ施術も可能ですが、今回はオイル施術もおすすめなのでそちらも試していただきました☺️

普段行っている施術と組み合わせて使っていただいて是非バリエーションアップに役立てていただければと思います😉

今回生徒様にもご購入いただきましたが、当校で使っているオイルは赤玉漢方薬局様の体質に合わせて使える五行オイル💡

今回は更年期障害や冷えでお悩みのお客様に使っていただけるよう【腎のオイル】を使っていただきました😉

五行オイルってこんな効果があるんだよという事もお客様にお伝えいただいて喜んでいただければ嬉しいです😊

お客様のお悩みに全身全霊で立ち向かう生徒様の姿に、一つでも多くの物を持ち帰っていただきたいと全力で先生も授業をして下さいましたが、充実している時ほど時間はあっという間に感じます🥺💦

フットバスも体感していただきたかったと先生も本当に悔やんでおられましたが、流れている血液を温めてあげるということも是非試してみてください😉

一日で沢山のことを学んだので、こんがらがるところも後々出てくるかもしれません💦

そんな時は遠慮なくまたいつでもお気軽にご質問下さい😊

一日熱心に学んでいただきありがとうございました☺️

お客様の笑顔が増えることを祈って、これからのご活躍も応援しております📣

😺=======================

TEL/FAX 06-6632-6662

E-mail shimada@ots-pro.com

Instagram https://www.instagram.com/orienttherapyschool/

=======================🌼

スタッフ奥田